区役所・市役所から生活費などを借りる方法

本当に生活に困っているときには、区役所・市役所にお金の相談することができます。

カードローンのように使い道が自由で限度額の範囲内で何度でも借りられるものではありませんし審査も甘くはないですが、制度として覚えておくと役に立つ時があるかもしれません。

ここでは区役所・市役所に相談できる貸付として、

を解説します。

※様々なお金を借りる方法を知りたい方は「お金借りる窓口|即日でお金を借りる方におすすめ借入先」をご覧ください。

- 区役所・市役所でお金の相談ができるの?

- 「生活福祉資金貸付制度」でお金を借りる

- 「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」でお金を借りる

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「事業開始資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「事業継続資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「修学資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「技能習得資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「修業資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「就職支度資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「医療介護資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「生活資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「住宅資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「転宅資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「就学支度資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「結婚資金」

- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度の申請・相談は市区町村の福祉担当窓口

- 「臨時特例つなぎ資金貸付」でお金を借りる

- 「女性福祉資金貸付制度」でお金を借りる

- 区役所・市役所の貸付と生活保護の違い

区役所・市役所でお金の相談ができるの?

「旅行に行きたい」「ギャンブルでお金を使いすぎて生活費が足りない」などの個人的な理由では区役所・市役所を頼ることはできませんが、本当に生活に困っているときには相談することができます。

といっても区役所・市役所は相談内容に応じた公的融資制度を教えてくれたり、必要な場合は就労支援などの手助けをするのみで実際に融資を行うわけではありません。

貸付をするのは市区町村の「社会福祉協議会」になりますので、社会福祉協議会に直接相談することも可能です。(本記事には、各貸付制度の相談・申請先も記載しています)

「生活福祉資金貸付制度」でお金を借りる

区役所・市役所で相談できる貸付制度として「生活福祉資金貸付制度」があります。

生活福祉資金貸付制度は低所得者、高齢者、障害者の生活を経済面から支援するための制度です。

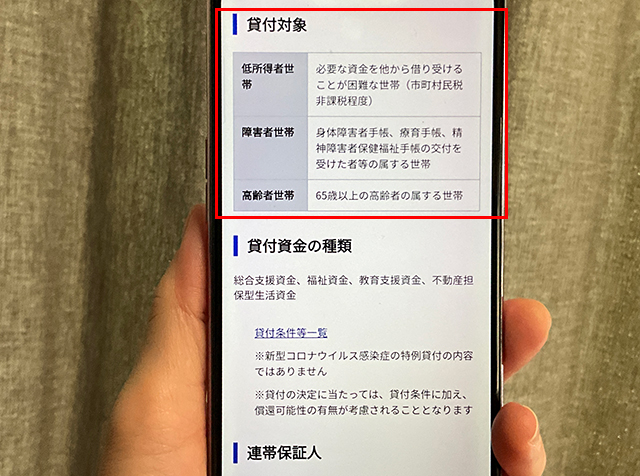

生活福祉資金貸付制度を利用できる世帯

生活福祉資金貸付制度を利用できる方は、以下のいずれかに該当する世帯になります。

| 対象世帯 | 詳細 |

| 低所得者世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |

| 障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯 |

| 高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯 |

生活福祉資金貸付制度の貸付の種類

生活福祉資金貸付制度では生活の状況にあわせて「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4つの貸付を用意しています。

まず、生活福祉資金貸付制度にはどのような貸付があるのか概要を確認しておきましょう。

▼生活福祉資金貸付制度の貸付の種類と限度額(概要)

| 貸付の種類 | 詳細 | 貸付限度額 | |

| 総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | (二人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 |

| 住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | |

| 一時生活再建費 | ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 ・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費 ・滞納している公共料金等の立て替え費用 ・債務整理をするために必要な経費 等 |

60万円以内 | |

| 福祉資金 | 福祉費 | ・生業を営むために必要な経費 ・技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 ・住宅の増改築、補修等および公営住宅の譲り受けに必要な経費 ・福祉用具等の購入に必要な経費 ・障害者用の自動車の購入に必要な経費 ・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 ・負傷または疾病の療養に必要な経費およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 ・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・冠婚葬祭に必要な経費 ・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 ・就職、技能習得等の支度に必要な経費 ・その他日常生活上一時的に必要な経費 |

580万円以内 |

| 緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | |

| 教育支援資金 | 教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に修学するために必要な経費 | <高校>月3.5万円以内 <高専>月6万円以内 <短大>月6万円以内 <大学>月6.5万円以内 ※特に必要と認める場合は上限額の1.5倍まで貸付可能 |

| 就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 | |

| 不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対して一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地の評価額の70%程度 ・月30万円以内 |

| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地および建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%) ・生活扶助額の1.5倍以内 |

|

参考:お金借りる!おすすめ方法一覧 今すぐ即日でお金が必要な方へ(消費者金融のチカラ)

生活福祉資金貸付制度の「総合支援資金」

・生活支援費

・住宅入居費

・一時生活再建費

生活支援費

| 貸付限度額 | 二人以上:月20万円以内 単身:月15万円以内 貸付期間:原則3か月(最長12月) |

| 据置期間 | 最終貸付日から6月か以内 |

| 返済期間 | 据置期間経過後10年以内 |

| 貸付利子 | 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 保証人 | 原則必要 ただし保証人なしでも貸付可 |

「生活支援費」は生活を再建する間に必要となる費用の貸付です。

2人以上の世帯なら最大月20万円以内、単身世帯なら月15万円以内を原則3か月間(最長12か月)融資してもらえます。

ちなみに据置期間は元金の返済を猶予してもらえる期間です。

生活支援費(無利子)で借りた場合は最大6か月間は返済不要で、据置期間終了後から10年以内に完済できるように返済していきます。

年1.5%で借りた場合は、最大6か月間は利子のみ返済を行い、元金の返済は据置期間終了後から開始されます。

住宅入居費

| 貸付限度額 | 40万円以内 |

| 据置期間 | 貸付けの日(生活支援費とあわせた貸付の場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内 |

| 返済期間 | 据置期間経過後10年以内 |

| 貸付利子 | 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 保証人 | 原則必要 ただし保証人なしでも貸付可 |

「住宅入居費」は賃貸物件の契約に必要な敷金・礼金などの費用として使うことができる貸付です。

一時生活再建費

| 貸付限度額 | 60万円以内 |

| 据置期間 | 貸付けの日(生活支援費とあわせた融資の場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内 |

| 返済期間 | 据置期間経過後10年以内 |

| 貸付利子 | 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 保証人 | 原則必要 ただし保証人なしでも貸付可 |

「一時生活再建費」は生活再建にむけて一時的に必要で、かつ日常生活費で賄うことが難しい費用として融資されます。

また、以下の資金としても利用可能です。

・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費

・滞納している公共料金等の立て替え費用

・債務整理をするために必要な経費

など。

生活福祉資金貸付制度の「福祉資金」

・福祉費

・緊急小口資金

福祉費

| 貸付限度額 | 580万円以内 |

| 据置期間 | 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6か月以内 |

| 返済期間 | 据置期間経過後20年以内 |

| 貸付利子 | 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 保証人 | 原則必要 ただし保証人なしでも貸付可 |

「福祉費」の貸付限度額は最大580万円で、資金の目的によって次のように限度額が決まっています。

| 資金の目的 | 貸付限度額の目安 | 返済期間 |

| 生業を営むために必要な経費 | 460万円 | 20年 |

| 技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 技能を修得する期間が 6か月程度:130万円 1年程度:220万円 2年程度:400万円 3年以内:580万円 |

8年 |

| 住宅の増改築、補修等および公営住宅の譲り受けに必要な経費 | 250万円 | 7年 |

| 福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円 | 8年 |

| 障害者用の自動車の購入に必要な経費 | 250万円 | 8年 |

| 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 | 513.6万円 | 10年 |

| 負傷または疾病の療養に必要な経費およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | ・療養期間が1年を超えないときは170万円 ・1年を超え1年6か月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 |

5年 |

| 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 | ・介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円 ・1年を超え1年6か月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 |

5年 |

| 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 150万円 | 7年 |

| 冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円 | 3年 |

| 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | 50万円 | 3年 |

| 就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 50万円 | 3年 |

| その他日常生活で一時的に必要な経費 | 50万円 | 3年 |

※貸付期間はいずれも6か月です。

※貸付条件は目安です。個別の状況によって上限額580万円以内、据置期間6か月以内、償還期間20年以内で貸付可能となっています。

<参考>:厚生労働省 福祉費対象経費の上限目安額等

緊急小口資金

| 貸付限度額 | 10万円以内 |

| 据置期間 | 貸付けの日から2か月以内 |

| 返済期間 | 据置期間経過後12か月以内 |

| 貸付利子 | 無利子 |

| 保証人 | 不要 |

「緊急小口資金」はぜひ覚えておきたい貸付制度で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に速やかに融資を受けることができる資金です。

区役所・市役所からの融資は申し込みから融資までに時間がかかるのですが、緊急小口資金は一時的に必要なお金を速やかに融資するための制度なので早ければ1週間程度で融資を受けることができます。(地域によってはさらに時間がかかることもあります)

貸付日から2か月期間を据置期間とすることができますし、保証人が不要で利子もつきませんので返済負担も軽くなっています。

緊急小口資金は申請者数がとても多い資金になりますので、必要な場合は早めに区役所・市役所に相談することをおすすめします。

生活福祉資金貸付制度の「教育支援資金」

・教育支援費

・就学支度費

教育支援費

| 貸付限度額 | <高校>月3.5万円以内 <高専>月6万円以内 <短大>月6万円以内 <大学>月6.5万円以内 ※特に必要と認める場合は上限額の1.5倍まで貸付可能 |

| 据置期間 | 卒業後6か月以内 |

| 返済期間 | 据置期間経過後20年以内 |

| 貸付利子 | 無利子 |

| 保証人 | 不要 ※世帯内で連帯借受人が必要 |

「教育支援費」は低所得世帯の子どもが高校、大学、高等専門学校に「修学」するための資金としての貸付です。

就学支度費

| 貸付限度額 | 50万円以内 |

| 据置期間 | 卒業後6か月以内 |

| 返済期間 | 据置期間経過後20年以内 |

| 貸付利子 | 無利子 |

| 保証人 | 不要 ※世帯内で連帯借受人が必要 |

「就学支度費」は低所得世帯の子どもが高校、大学、高等専門学校に「入学」するための資金としての貸付です。

生活福祉資金貸付制度の「不動産担保型生活資金」

・不動産担保型生活資金

・要保護世帯向け不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

| 貸付限度額 | ・土地の評価額の70%程度 ・月30万円以内 |

| 貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間。または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。 |

| 据置期間 | 契約終了後3か月以内 |

| 返済期間 | 据置期間終了時 |

| 貸付利子 | 年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率 |

| 保証人 | 必要 ※推定相続人の中から選任 |

「不動産担保型生活資金」は低所得の高齢者世帯が利用できる貸付です。

居住用不動産を担保として生活全般の資金を借りることができます。

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

| 貸付限度額 | ・土地および建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%) ・生活扶助額の1.5倍以内 |

| 貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間。または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。 |

| 据置期間 | 契約終了後3か月以内 |

| 返済期間 | 据置期間終了時 |

| 貸付利子 | 年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率 |

| 保証人 | 不要 |

「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は要保護の高齢者世帯が利用できる貸付です。居住用不動産を担保として生活全般に利用可能な資金を借りることができます。

生活福祉資金貸付制度の相談は区役所・市役所または社会福祉協議会

生活福祉資金貸付制度はお住まいの地域の区役所・市役所に相談することができます。

ただし、申し込み先や実際に融資を行うのは市区町村の社会福祉協議会になるため、社会福祉協議会に直接相談した方がスムーズかもしれません。

市区町村の社会福祉協議会の問い合わせ先がわからない場合は、以下の都道府県社会福祉協議会に問い合わせてみて下さい。

- 北海道社会福祉協議会

- 青森県社会福祉協議会

- 岩手県社会福祉協議会

- 宮城県社会福祉協議会

- 秋田県社会福祉協議会

- 山形県社会福祉協議会

- 福島県社会福祉協議会

- 茨城県社会福祉協議会

- 栃木県社会福祉協議会

- 群馬県社会福祉協議会

- 埼玉県社会福祉協議会

- 千葉県社会福祉協議会

- 東京都社会福祉協議会

- 神奈川県社会福祉協議会

- 新潟県社会福祉協議会

- 山梨県社会福祉協議会

- 長野県社会福祉協議会

- 静岡県社会福祉協議会

- 富山県社会福祉協議会

- 石川県社会福祉協議会

- 福井県社会福祉協議会

- 岐阜県社会福祉協議会

- 愛知県社会福祉協議会

- 三重県社会福祉協議会

- 滋賀県社会福祉協議会

- 京都府社会福祉協議会

- 大阪府社会福祉協議会

- 兵庫県社会福祉協議会

- 奈良県社会福祉協議会

- 和歌山県社会福祉協議会

- 鳥取県社会福祉協議会

- 島根県社会福祉協議会

- 岡山県社会福祉協議会

- 広島県社会福祉協議会

- 山口県社会福祉協議会

- 徳島県社会福祉協議会

- 香川県社会福祉協議会

- 愛媛県社会福祉協議会

- 高知県社会福祉協議会

- 福岡県社会福祉協議会

- 佐賀県社会福祉協議会

- 長崎県社会福祉協議会

- 熊本県社会福祉協議会

- 大分県社会福祉協議会

- 宮崎県社会福祉協議会

- 鹿児島県社会福祉協議会

- 沖縄県社会福祉協議会

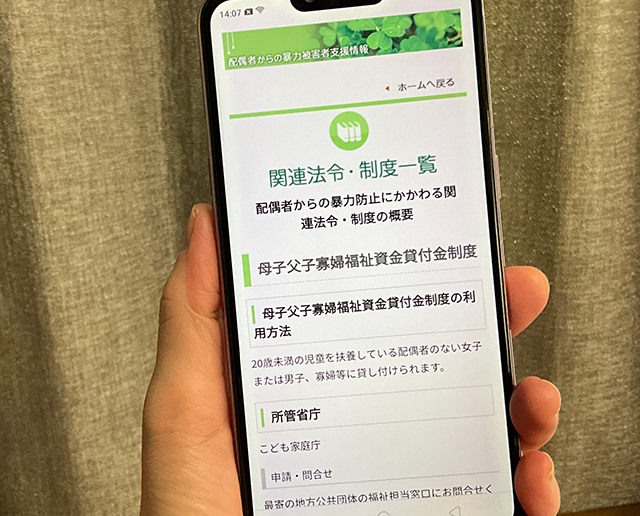

「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」でお金を借りる

「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」は、20歳未満の子どもを扶養している配偶者のいない女性、男性、寡婦の方などが利用できる貸付制度です。

貸付には種類がありますので希望するものに申請をします。

▼母子父子寡婦福祉資金貸付制度の貸付の種類

| 貸付の種類 | 貸付対象者 | 貸付限度額 |

| 事業開始資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 母子・父子福祉団体 寡婦 |

3,260,000円 団体4,890,000円 |

| 事業継続資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 母子・父子福祉団体 寡婦 |

1,630,000円 団体1,630,000円 |

| 修学資金 | 母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |

高校、専修学校(高等課程)月額52,500円 高等専門学校:月額[1~3年] 52,500円/[4~5年]115,000円 専修学校(専門課程):月額126,500円 短期大学:月額131,000円 大学:月額146,000円 大学院(修士課程):月額132,000円 大学院(博士課程):月額183,000円 専修学校(一般課程):月額52,500円 ※私立の自宅外通学の場合の限度額を例示 |

| 技能習得資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

【一般】月額68,000円 【特別】一括816,000円(12か月相当) 運転免許460,000円 |

| 修業資金 | 母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |

月額68,000円 特別460,000円 |

| 就職支度資金 | 母子家庭の母または児童 父子家庭の父または児童 父母のない児童 寡婦 |

一般105,000円 特別340,000円 |

| 医療介護資金 | 母子家庭の母または児童(介護の場合は児童を除く) 父子家庭の父または児童(介護の場合は児童を除く) 寡婦 |

【医療】340,000円 特別480,000円 【介護】500,000円 |

| 生活資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

【一般】月額108,000円 【技能】月額141,000円 |

| 母子家庭の母 父子家庭の父 |

児童扶養手当の支給額 ※令和5年度は月額44,140円 |

|

| 住宅資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

1,500,000円 特別2,000,000円 |

| 転宅資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

260,000円 |

| 就学支度資金 | 母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |

小学校:64,300円 中学校:81,000円 国公立高校等:160,000円 修業施設:282,000円 私立高校等:420,000円 国公立大学・短大・大学院等:420,000円 私立大学・短大等:590,000円 ※高校以上は自宅外通学の場合の限度額を例示 |

| 結婚資金 | 子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

310,000円 |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「事業開始資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母 父子家庭の父 母子・父子福祉団体 寡婦 |

| 貸付限度額 | 3,260,000円 団体4,890,000円 |

| 据置期間 | 1年 |

| 返済期間 | 7年以内 |

| 貸付利子 | 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

「事業開始資金」は事業を始めるために必要な設備、機械、什器などを購入するための資金としての貸付です。

業種は洋裁、軽飲食、文具販売、菓子小売業などが例として挙げられていますが、相談してみることをおすすめします。

母子・父子福祉団体については政令で定める事業になります。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「事業継続資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母 父子家庭の父 母子・父子福祉団体 寡婦 |

| 貸付限度額 | 1,630,000円 団体1,630,000円 |

| 据置期間 | 6ヶ月 |

| 返済期間 | 7年以内 |

| 貸付利子 | 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

「事業継続資金」は現在営んでいる事業を継続するために必要な運転資金です。必要な商品の購入、材料の仕入れなどに利用できます。

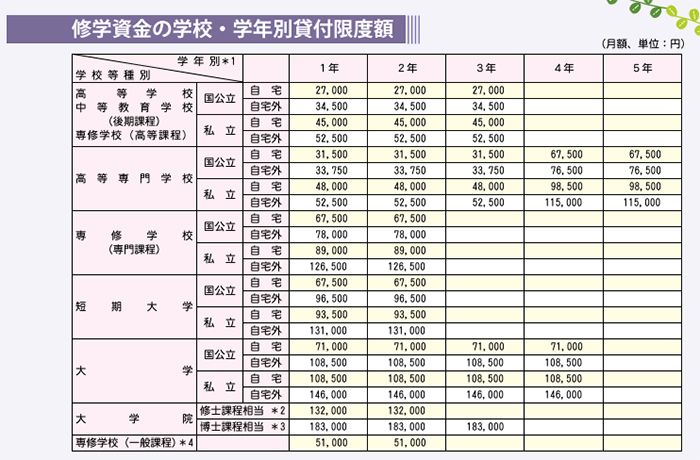

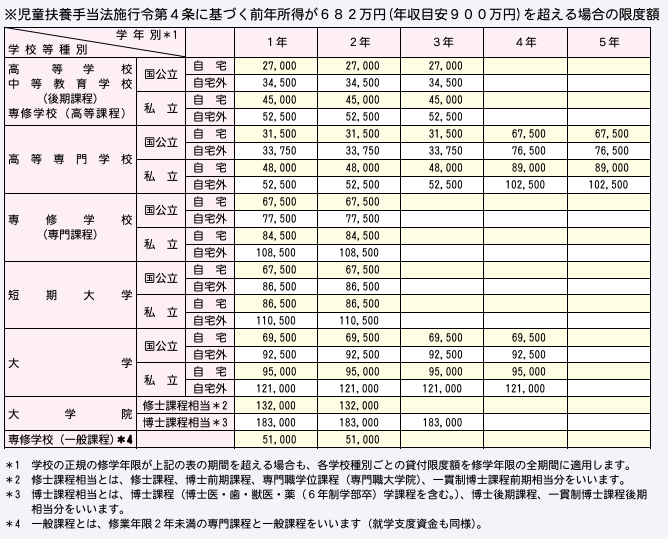

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「修学資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |

| 貸付限度額 | 高校、専修学校(高等課程)月額52,500円 高等専門学校:月額[1~3年]52,500円/[4~5年]115,000円 専修学校(専門課程):月額126,500円 短期大学:月額131,000円 大学:月額146,000円 大学院(修士課程):月額132,000円 大学院(博士課程):月額183,000円 専修学校(一般課程):月額52,500円 ※私立の自宅外通学の場合の限度額を例示 |

| 貸付期間 | 就学期間中 |

| 据置期間 | 当該学校卒業後 6ヶ月 |

| 返済期間 | 20年以内 専修学校(一般課程)5年以内 |

| 貸付利子 | 無利子 |

「修学資金」は高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、または専修学校に就学するための授業料、書籍代、交通費などの学びに必要な資金として借入ができます。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「技能習得資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

| 貸付限度額 | 【一般】月額68,000円 【特別】一括816,000円(12月相当) 運転免許460,000円 |

| 貸付期間 | 知識技能を習得する期間中5年をこえない範囲内 |

| 据置期間 | 知識技能習得後1年 |

| 返済期間 | 20年以内 |

| 貸付利子 | 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

「技能習得資金」は、会社に就職する、または自分で事業を開始するために必要な知識を得る、技能を身につけるために必要な資金です。

例えば訪問介護員(ホームヘルパー)の資格を取得する、パソコン技能を学ぶ、栄養士の資格取得など。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「修業資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |

| 貸付限度額 | 月額68,000円 特別460,000円 |

| 貸付期間 | 知識技能を習得する期間中5年をこえない範囲内 |

| 据置期間 | 知識技能習得後1年 |

| 返済期間 | 20年以内 |

| 貸付利子 | 無利子 |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「修業資金」は会社に就職する、事業を開始するために必要な資金です。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「就職支度資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母または児童 父子家庭の父または児童 父母のない児童 寡婦 |

| 貸付限度額 | 一般105,000円 特別340,000円 |

| 据置期間 | 1年 |

| 返済期間 | 6年以内 |

| 貸付利子 | ・親にかかる貸付の場合 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% ・子どもにかかる貸付の場合無利子 |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「就職支度資金」は就職するために必要な資金です。

仕事に直接必要となる衣類や靴、通勤用の車の購入資金などに使うことができます。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「医療介護資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母または児童(介護の場合は児童を除く) 父子家庭の父または児童(介護の場合は児童を除く) 寡婦 |

| 貸付限度額 | 【医療】340,000円 特別480,000円 【介護】500,000円 |

| 据置期間 | 医療または介護終了後 6ヶ月 |

| 返済期間 | 5年以内 |

| 貸付利子 | 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「医療介護資金」は、医療または介護を受けるために必要な資金として利用できます。

ただし、当該する医療または介護を受ける期間が1年以内の場合に申請できますので、早めの検討が必要になります。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「生活資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

母子家庭の母 父子家庭の父 |

| 貸付限度額 | 【一般】月額108,000円 【技能】月額141,000円 |

児童扶養手当の支給額 ※令和5年度は月額44,140円 |

| 貸付期間 | ・知識技能を習得する期間中5年以内 ・医療または介護を受けている期間中1年以内 ・離職した日の翌日から1年以内 |

原則3ヶ月以内 (都道府県等が適当と認める場合は1年まで延長可) |

| 据置期間 | 知識技能習得後、医療または介護終了後、または生活安定期間の貸付または失業中の貸付期間満了後6ヶ月 | 貸付期間満了後6ヶ月 |

| 返済期間 | 技能習得:20年以内 医療または介護:5年以内 生活安定貸付:8年以内 失業:5年以内 |

10年以内 |

| 貸付利子 | 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「生活資金」は、

・知識技能を習得している間

・医療・介護を受けている間

・母子家庭または父子家庭になって間もない(7年未満)者

のいずれかに該当するケースで、生活を安定・継続する間(生活安定期間)、または失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金として利用できる貸付です。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「住宅資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

| 貸付限度額 | 1,500,000円 特別2,000,000円 |

| 据置期間 | 6ヶ月 |

| 返済期間 | 6年以内 特別7年以内 |

| 貸付利子 | 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「住宅資金」は新たに住宅を建設するまたは購入する、持ち家の補修・保全・改築・増築などに必要な資金として借りられます。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「転宅資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

| 貸付限度額 | 260,000円 |

| 据置期間 | 6ヶ月 |

| 返済期間 | 3年以内 |

| 貸付利子 | 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「転宅資金」は賃貸物件に転居するために必要な敷金・礼金などに必要な資金になります。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「就学支度資金」

| 貸付対象者 | 母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |

| 貸付限度額 | 小学校:64,300円 中学校:81,000円 国公立高校等:160,000円 修業施設:282,000円 私立高校等:420,000円 国公立大学・短大・大学院等:420,000円 私立大学・短大等:590,000円 ※高校以上は自宅外通学の場合の限度額を例示 |

| 据置期間 | 当該学校(小学校の場合は中学校)卒業後 6ヶ月 |

| 返済期間 | 就学20年以内 修業5年以内 |

| 貸付利子 | 無利子 |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「就学支度資金」は就学、修業するために必要な衣類などの購入に必要な資金として借りられます。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「結婚資金」

| 貸付対象者 | 子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |

| 貸付限度額 | 310,000円 |

| 据置期間 | 6ヶ月 |

| 返済期間 | 5年以内 |

| 貸付利子 | 保証人有:無利子 保証人無:年1.0% |

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「結婚資金」は母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する子ども、寡婦が扶養する20歳以上の子どもの婚姻に際して必要な資金として借りられます。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の申請・相談は市区町村の福祉担当窓口

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の申請・問い合わせは、お住まいの市区町村の福祉担当窓口に行います。

以下は厚生労働省が公開している各市町村の福祉担当窓口です。

電話番号を確認できますので、まずは問い合わせてみると良いでしょう。

「臨時特例つなぎ資金貸付」でお金を借りる

「臨時特例つなぎ資金貸付」は、住む家がない離職者を対象とした支援です。

離職などに伴い住居がなくなってしまい、その後の生活維持が困難となってしまった離職者に対しては、「失業等給付(失業手当)」「就職安定資金融資」「住宅手当」「総合生活資金貸付」「生活保護」などの給付や貸し付けがありますが、これらは申請から実際に融資を受けるまでに時間がかかってしまいます。

「臨時特例つなぎ資金貸付」は、これらの融資や手当に申請をしてから融資金が振り込まれるまでの間の生活を支えるための支援で、社会福祉協議会から当面の生活費としてお金を借りることができます。

「臨時特例つなぎ資金貸付」は、以下2点の両方に該当する場合に申請できます。

2.貸付けを受けようとする本人名義の金融機関の口座を開設していること。

▼臨時特例つなぎ資金貸付の概要

| 貸付限度額 | 10万円以内 |

| 貸付金利子 | 無利子 |

| 連帯保証人 | 不要 |

| 返済について | 申請中の公的給付・貸し付けを受けられることが決定して振り込まれた時点で即時一括返済、または分割返済 |

臨時特例つなぎ資金貸付は、あくまでも公的給付や貸し付けが決定して振り込まれるまでの間のつなぎ融資になりますので、申請している公的給付・貸し付けが決定されたらすぐに返済が必要になることを覚えておきましょう。

「臨時特例つなぎ資金貸付」の必要書類

「臨時特例つなぎ資金貸付」の申請に必要な書類は以下の通りです。

・公的給付、貸付の申請が受理されていることを証明できる書類

・借入申込者の名義の金融機関の預金通帳

・借用書

・印鑑

「臨時特例つなぎ資金貸付」の申請・問い合わせ先

「臨時特例つなぎ資金貸付」は市町村の社会福祉協議会による融資になります。

ただ、「公的給付、貸付の申請が受理されていることを証明できる書類」は公的給付・貸付の申請をしている窓口で受け取る必要があります。

まずは公的給付・貸付の申請窓口に問い合わせて臨時特例つなぎ資金貸付を利用したいと申し出て書類を受け取って相談してみて下さい。

「女性福祉資金貸付制度」でお金を借りる

「女性福祉資金貸付制度」は東京都が都民向けに行っている貸付制度で、東京都内に6か月以上在住している配偶者がいない女性を対象に貸付を行っています。

ここでは東京都の市町村にお住まいの方向けの女性福祉資金貸付制度を解説します。

<参考>東京都女性福祉資金(PDF)

なお23区の場合は、お住まいの自治体によって条件等が異なることがあります。

例えば練馬区では配偶者がいない女性に加え、配偶者がいてもその扶養を受けられない女性も対象にしているなどの違いがあります。

また、市町村では年収2,036,000円以下という条件ですが、練馬区は3,580,000円以下となっており年収制限が緩くなります。

<参考>練馬区女性福祉資金

「女性福祉資金貸付制度」の対象になる方

「女性福祉資金貸付制度」に申請できるのは、以下のいずれかに該当する方になります。

2.年間所得が2,036,000円以下で、以前に母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方。または婚姻歴がある40歳以上の方

「女性福祉資金貸付制度」の貸付の種類

「女性福祉資金貸付制度」は貸付の種類が11種類に分類されていて、限度額の範囲内で借りることができます。

| 貸付の種類 | 融資限度額 |

| 事業開始資金 | 3,140,000円 |

| 事業継続資金 | 1,570,000円 |

| 技能習得資金 | 知識技能を習得する期間(5年以内)月額68,000円 自動車運転免許を習得する場合460,000円 |

| 就職支度資金 | 100,000円 通勤のために自動車を購入する場合330,000円 |

| 医療介護資金 | 医療340,000円 特別(所得税非課税世帯の方)480,000円 介護500,000円 |

| 生活資金 | 技能習得期間中141,000円 その他105,000円 |

| 住宅資金 | 1,500,000円 災害、老朽等による増改築および住宅建設・購入の場合2,000,000円 |

| 転宅資金 | 260,000円 |

| 結婚資金 | 300,000円 |

| 修学資金 | 後述します |

| 就学支度資金 | 後述します |

事業開始資金

| 貸付対象者 | 女性 |

| 貸付限度額 | 3,140,000円 |

| 貸付金の内容 | 事業を開始するのに必要な設備費・什器・機械等の購入資金 |

| 据置期間 | 貸付の日から1年間 |

| 返済期間 | 7年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「事業開始資金」は女性が事業を開始するために必要な設備、什器、機械などを購入するための資金として、最大314万円を借りることができます。

事業継続資金

| 貸付対象者 | 女性 |

| 貸付限度額 | 1,570,000円 |

| 貸付金の内容 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する資金 |

| 据置期間 | 貸付の日から6か月 |

| 返済期間 | 7年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「事業継続資金」はすでに始めている事業を継続するための資金としての貸付です。

必要な商品の仕入れ、材料費などに利用できます。

技能習得資金

| 貸付対象者 | 女性または女性が扶養している子など |

| 貸付限度額 | 知識技能を習得する期間(5年以内)月額68,000円 自動車運転免許を習得する場合460,000円 |

| 貸付金の内容 | 事業を開始または就職に必要な知識技能を習得するための資金(授業、入学金など) |

| 据置期間 | 習得期間満了後1年間 |

| 返済期間 | 20年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「技能習得資金」は、事業を始めるため、または就職をするために必要な知識・技能を身に着けるための資金として借りることができます。

女性本人と女性が扶養している子どものどちらも借り入れ可能です。

就職支度資金

| 貸付対象者 | 女性または女性が扶養している子など |

| 貸付限度額 | 100,000円 通勤のために自動車を購入する場合330,000円 |

| 貸付金の内容 | 就職するために必要な衣類、靴等を購入する資金 |

| 据置期間 | 貸付の日から1年間 |

| 返済期間 | 6年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「就職支度資金」は就職するために必要な衣類や靴などを購入するための費用として借りることができます。

品物の購入であれば最大10万円、通勤に必要な自動車の購入なら33万円まで融資を受けられます。

医療介護資金

| 貸付対象者 | 女性または女性が扶養している子など |

| 貸付限度額 | 医療340,000円 特別(所得税非課税世帯の方)480,000円 介護500,000円 |

| 貸付金の内容 | 医療または介護保険によるサービス(介護)を受けるために必要な資金(ただし、医療または介護を受ける期聞が1年以内と見込まれる場合) ※介護分は女性が対象です。 |

| 据置期間 | 医療または介護を受ける期間満了後6か月 |

| 返済期間 | 5年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「医療介護資金」は医療・介護を受けるために必要な資金として借りられます。

ただし、医療・介護が必要な期間が1年以内と見込まれる場合が対象となります。

生活資金

| 貸付対象者 | 女性 |

| 貸付限度額 | 技能習得期間中141,000円 その他105,000円 |

| 貸付金の内容 | 1.技能習得期間中(貸付期間5年以内)の生活を維持するために必要な資金 2.医療または介護を受けている期間中(ただし医療または介護を受ける期聞が1年以内と見込まれる場合)の生活を維持するために必要な資金 3.失業している期間中の生活を維持するために必要な資金(ただし、離職した日の翌日から1年以内) |

| 据置期間 | 1.習得期間満了後6か月 2.医療または介護期間満了後6か月 3.失業貸付期間満了後6か月 |

| 返済期間 | 1.20年以内 2.5年以内 3.5年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「生活資金」での借入は技能習得期間中、医療または介護を受けている期間中、失業している期間中の3つのケースが対象になります。

住宅資金

| 貸付対象者 | 女性 | |

| 貸付限度額 | 1,500,000円 | 災害、老朽等による増改築および住宅建設・購入の場合2,000,000円 |

| 貸付金の内容 | 自己所有の住宅の建設、購入および居住する住宅の増改築・補修(構造部分の修繕)または保全に必要な資金 | |

| 据置期間 | 貸付の日から6か月 | |

| 返済期間 | 6年以内 | 7年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「住宅資金」は住宅の建設や購入、持ち家の増改築や補修などに必要な資金です。

最大150万円まで借入可能です。

また災害、老朽などによる増改築、新築、建売の購入の場合は、200万円まで借りられます。

転宅資金

| 貸付対象者 | 女性 |

| 貸付限度額 | 260,000円 |

| 貸付金の内容 | 転宅に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金(貸付けの対象となるのは新居住地が都内の場合です。契約前に新居住地の窓口に相談が必要です) |

| 据置期間 | 貸付の日から6か月 |

| 返済期間 | 3年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「転宅資金」は引っ越しに必要な敷金礼金、前家賃、引っ越し業者に支払う費用などを借りることができます。

ただし、貸付の対象になるのは引っ越し先の居住地が都内の場合に限ります。

結婚資金

| 貸付対象者 | 女性または女性が扶養している子など |

| 貸付限度額 | 300,000円 |

| 貸付金の内容 | 婚姻に必要な資金 |

| 据置期間 | 貸付の日から6か月 |

| 返済期間 | 5年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「結婚資金」は、女性または女性が扶養している子どもが結婚するために必要な資金として30万円まで借りることができます。

修学資金

| 貸付対象者 | 女性または女性が扶養している子など |

| 貸付限度額 | 欄外に記載 |

| 貸付金の内容 | 高校、短大、大学、大学院、高等専門学校または専修学校に修学するのに必要な資金(授業料、施設費、通学費、食費、教科書代など) ※学校や学歴により対象外となることがあります。 |

| 据置期間 | 貸付による修学終了後6か月 |

| 返済期間 | 20年以内 |

女性福祉資金貸付制度の「修学資金」は高校、短大、大学、大学院、高等専門学校または専修学校に修学するのに必要な資金です。

貸付限度額は学校と学年によって次のように決まっています。

就学支度資金

| 貸付対象者 | 女性または女性が扶養している子など | |

| 貸付限度額 | 欄外に記載 | |

| 貸付金の内容 | 小学校、中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税世帯の方) | 高校、短大、大学、大学院、高等専門学校または専修学校に入学するために必要な資金(受験料、入学金、制服代など) ※学校や学歴により対象外となることがあります。 |

| 据置期間 | 貸付による修学終了後6か月 | |

| 返済期間 | 20年以内 | |

女性福祉資金貸付制度の「就学支度資金」は女性と女性が扶養している子どもが学校に入学するために必要な資金を借りられます。

貸付限度額は以下のとおりです。

▼入学する学校と貸付限度額

| 入学する学校 | 貸付限度額 |

| 小学校入学 | 64,300円 |

| 中学校入学 | 81,000円 |

| 専修学校(一般課程)または公立の高等学校もしくは専修学校(高等課程)に入学 | 160,000円 |

| 私立の高等学校または専修学校(高等課程)に入学 | 420,000円 |

| 国公立の大学、短期大学、高等専門学校または専修学校(専門課程) に入学 | 420,000円 |

| 私立の大学、短期大学、高等専門学校または専修学校(専門課程)に入学 | 590,000円 |

| 国公立の大学院に入学 | 380,000円 |

| 私立の大学院に入学 | 590,000円 |

| 各種学校(学校教育法以外の法律の規定に基づき特別の教育を行う施設を含む)に入学 | 282,000円 |

「女性福祉資金貸付制度」の利子・保証人など

「女性福祉資金貸付制度」の利子・保証人は借入内容によって異なる場合がありますが、主に次のようになっています。

女性が扶養する子どものための技能習得・就職支度・修学・就学支度金

| 利子 | 無利子 |

| 保証人など | 女性が借受人になる場合は子などが連帯借主になります。 ※収入によっては保証人が必要な場合があります。 |

女性のための資金または女性が扶養する子などのための医療介護・結婚資金

| 利子 | 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.0% |

| 保証人など | 原則保証人が必要です。(無利子) ただし、収入証明書類と生活費収支内訳書によって返済可能と判断可能で、かつ保証人を探しても困難であると認められた場合には保証人なし(有利子)での貸付も可能 |

※要件等は市区町村によって異なります。

原則として保証人が必要となり、保証人ありの場合は無利息です。

ただし、どうしても保証人をつけることが難しい場合は年1.0%の有利子で借りることも可能です。

「女性福祉資金貸付制度」の相談・申請先

「女性福祉資金貸付制度」の相談・申請はお住まいの区役所・市役所に行います。

市町村にお住まいの場合は、以下の窓口に相談してみて下さい。

東京都の市町村にお住まいの場合

- 八王子市子ども家庭部子育て支援課

- 立川市子ども家庭部子育て推進課

- 武蔵野市子ども家庭部子ども子育て支援課

- 三鷹市子ども政策部子育て支援課

- 青梅市子ども家庭部子育て支援課

- 府中市子ども家庭部子育て応援課

- 昭島市子ども家庭部子ども子育て支援課

- 調布市子ども生活部子ども家庭課

- 町田市子ども生活部子ども家庭支援センター

- 小金井市子ども家庭部子育て支援課

- 小平市子ども家庭部子育て支援課

- 日野市健康福祉部セーフティネットコールセンター

- 東村山市健康福祉部自立相談課

- 国分寺市福祉部生活福祉課

- 国立市子ども家庭部子育て支援課

- 福生市子ども家庭部子ども家庭支援課

- 狛江市子ども家庭部子ども政策課

- 東大和市子ども未来部子ども家庭支援センター

- 清瀬市福祉・子ども部生活福祉課

- 東久留米市子ども家庭部児童青少年課

- 武蔵村山市子ども家庭部子ども子育て支援課

- 多摩市子ども青年部子育て支援課

- 稲城市子ども福祉部子育て支援課

- 羽村市子ども家庭部子ども家庭支援センター

- あきる野市子ども家庭部子ども家庭支援センター

- 西東京市子育て支援部子育て支援課

- 西多摩福祉事務所(市長以外の町村部)保護担当

- 大島支庁総務課福祉担当

- 三宅市庁総務課福祉担当

- 八丈市庁総務課福祉担当

- 小笠原市庁総務課福祉担当

東京都の23区にお住まいの場合

23区では「女性福祉資金貸付制度」に該当する貸付が実施されていないこともありますが、逆に自治体独自の貸付が行われている場合もありますので、融資が必要な場合は区役所に問い合わせてみて下さい。

公式サイトに「女性福祉資金貸付制度」の記載があった区は以下の通りです。

「女性福祉資金貸付制度」は、貸付を行うことで自立できると判断され、かつ返済の計画が立てられることが貸付の条件になりますので、まずは相談する形になります。

相談の上で申請可能と判断されたら、審査申し込みを行うことになります。

申請から融資が実行されるまでの期間は通常1ヶ月以上かかります。かなり余裕を持って申し込まないといけませんね。

なお、支払いを行なってしまったものに対しては融資を受けることができませんので、必ず支払い前に申請するようにしましょう。

※女性福祉資金貸付制度として紹介した内容は、東京都のものになります。必ずお住いの市区町村の内容をお確かめください。

区役所・市役所の貸付と生活保護の違い

区役所・市役所に相談できる資金として真っ先に思いつくのは生活保護かもしれません。

生活保護と区役所・市役所の貸付の違いは、生活保護が返済の義務がない給付であることに対して貸付は有利子・無利子で返済が必要なお金というところです。

生活保護は生活保護法に基づいて、生活に困窮している方に必要な保護を行って「健康で文化的な最低限度の生活」を保障して自立を促すことを目的としています。

・生活保護法 第3条

この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。出展:e-Gov

区役所・市役所の貸付は返済しなければいけません。公的支援なので無理がないように返済できるように設定してありますが、必ず返さなければいけません。

生活保護は給付になるので返済の義務はありません。

困窮の度合いによって生活に必要な資金や賃貸物件の家賃の実費支給があり、医療費、介護にかかる費用なども本人負担はありません。

返済が必要な貸付と比べると返済不要な生活保護を選びたくなるかもしれません。

しかし、生活保護は審査が非常に厳しいだけでなく、受給中の生活に制限がかかります。

例えば、資産があれば売却して生活費に充てなければいけませんので、いただきものであっても高級ブランドバッグなども所持できません。

資産価値が高いものを持つこともできないので、基本的には自動車を持つこともできません。

万が一交通事故を起こして損害賠償などの支払いが必要になった場合に、その支払い能力もないということも車・バイクを所持できない理由になっています。(一定の条件下であれば特別に認められる場合もあります)

同じ理由で持ち家も原則所有できません。家は生活に欠かせないものですが、生活保護費でローンを返済することはできないので住宅ローンも組めませんし、土地・建物は売却すればまとまったお金になるためです。

生活保護は日本国民の最後にセーフティネットなので、真っ先に考えるべきものではありません。

まずは、区役所・市役所からの融資で、生活を立て直すことを検討しましょう。

- 千代田区の融資

- 中央区の応急小口資金

- 港区の福祉資金の貸付

- 新宿区の資金の貸し付け

- 文京区の助成・貸付

- 台東区の母子・父子福祉資金

- 墨田区 生活資金の貸し付け

- 江東区の貸付・援助等

- 品川区の福祉資金(返済が必要な貸付制度)

- 目黒区の助成・貸付

- 大田区の資金貸付

- 世田谷区 福祉資金の貸付

- 渋谷区の貸付・支援

- 中野区の金銭的なサポート

- 杉並区の生活福祉資金の貸付

- 豊島区の母子及び父子福祉資金

- 北区の福祉資金

- 荒川区の生活福祉資金の貸付

- 板橋区の各種福祉資金の貸付

- 福祉資金の貸付(練馬区応急小口資金)

- 足立区の融資・貸付

- 葛飾区の融資・貸付

- 江戸川区でお金を借りる(貸付・生活困窮相談)

- 八王子市の福祉資金の貸付

- 立川市の資金の貸付

- 武蔵野市の生活福祉資金(療養資金)の貸付

- 三鷹市の福祉資金の貸付

- 青梅市の母子及び父子福祉資金貸付

- 府中市の生活資金融資あっ旋事業

- 昭島市の生活福祉資金貸付事業

- 調布市の緊急小口資金貸付

- 町田市 生活保護/生活福祉資金貸付制度/仕事のご案内

- 小金井市生活福祉資金貸付事業

- 小平市の生活福祉資金の貸付制度

- 日野市の生活福祉資金の貸付

- 東村山市の資金の貸付け

- 国分寺市の福祉資金の貸付

- 国立市の生活福祉資金などの貸付制度

- 福生市の貸付制度

- 狛江市の生活福祉資金貸付制度

- 東大和市の生活福祉資金貸付制度

- 清瀬市の生活福祉資金貸付

- 東久留米市の資金の貸付

- 武蔵村山市の生活福祉資金等貸付事業

- 多摩市の暮らしでお困りの方への資金貸付制度について

- 稲城市の生活資金等の貸付制度(稲城市社会福祉協議会)

- 羽村市の貸付事業

- あきる野市の生活資金貸付

- 西東京市の生活福祉資金の貸付